-

728x90300x250

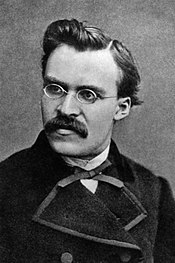

프리드리히 빌헬름 니체(독일어: Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844년 10월 15일 ~ 1900년 8월 25일)는 독일의 문헌학자이자 철학자이다. 서구의 전통을 깨고 새로운 가치를 세우고자 했기 때문에 '망치를 든 철학자'라는 별명이 있다. 그는 그리스도교 도덕과 합리주의의 기원을 밝히려는 작업에 매진하였고, 이성적인 것들은 실제로는 비이성과 광기로부터 기원했다고 주장했다.

관념론과 기독교는, 세계를 두 개로 구분짓는다. 이를테면 기독교는 이승 이외에도 하늘나라가 있다고 가르친다. 또한 플라톤은 세계를 현상계와 이데아계로 이분한다. 니체는 이러한 구분에 반대하며 '대지에서의 삶을 사랑할 것'을 주창하였다. 또한 현실에서의 삶을 비방하는 자들을 가리켜 퇴락한 인간이라 부르며 비판하였다. 이렇듯, '영원한 세계'나 '절대적 가치'를 인정하지 않는다는 점에서 니체는 관념론적 형이상학에 반대한다. 니체는 기독교 신자들이 예수의 가르침과 달리, 안 믿으면 지옥 간다는 멸망적 교리만을 전했다며 기독교를 비판했다

니체는 전체주의, 민족주의, 국가주의, 반유대주의 등을 비판했다. 그러나 그의 사상이 파시스트들에게 왜곡되기도 했다. 진리의 가치를 묻는 그의 질문은 해석상의 문제를 제기했다.

삶

출생과 학업 (1844 – 1868)

니체 1861년 모습출생

니체는 1844년 10월 15일 예전의 프로이센 (독일)의 작센 지방의 작은 마을인 뢰켄(Röcken)에서 루터교 목사의 아들로 태어났다. 그의 이름은 프러시아의 왕인 프리드리히 빌헬름 4세에게서 빌려온 것으로, 빌헬름 4세는 니체가 태어나던 날에 나이가 49세를 넘어있었다(니체는 훗날 그의 이름에서 가운데에 있던 "빌헬름"을 빼 버렸다.[4]) 니체의 아버지인 카를 빌헬름 루트비히 니체(1813-1849)는 루터교회 목사이자 전직 교사이었고, 프란치스카 욀러(1826~1897)와 1843년에 결혼하였다. 그의 여동생인 엘리자베스 니체는 1846년에 태어났고, 뒤를 이어 남동생인 루드비히 요셉이 1848년에 태어났다. 니체의 아버지는 뇌 질환으로 1849년에 세상을 떠났다. 그의 어린 남동생은 1850년에 죽었다. 그 후 가족은 나움부르크로 이사를 갔고, 그곳에서 니체의 할머니와 어머니 프란치스카, 아버지의 결혼하지 않은 두 자매, 두 하녀들과 함께 살며 어린시절을 보냈다. 니체의 할머니가 1856년에 세상을 하직하자, 가족은 그들의 집으로 이사했다.

학교

1851년 니체는 소년학교에 출석했고 그 다음에는 그가 구스타브 크루크와 빌헬름 핀터와 친구가 되었던 곳인 사립학교에 다녔다. 두 친구는 모두 명망있는 가문 출신이었다. 1854년 그는 나움부르크에 있는 돔 김나지움에 다니기 시작했으나, 그의 특출한 재능은 음악과 언어에서 발휘되기 시작했다. 그 후 국제적으로 유명한 슐포르타에 동료들처럼 입학했으며, 그곳에서 그는 그의 학업을 1858년부터 1864년까지 계속했다. 그는 파울 도이쎈, 칼 폰 게르도르프와 친구가 되었다. 또한 그는 시를 짓고 음악을 작곡하는 데 시간을 들였다. 슐포르타에서 니체는 특히 고대 그리스와 로마에 대해 배웠다. 그 동안에 그는 살면서 처음으로, 조그만 시골 마을의 기독교적인 환경에서 이루어지는 가족의 삶으로부터 거리를 둘 수 있었다.

1864년 졸업을 한 후에 니체는 신학과 고대 철학을 본 대학에서 공부하기 시작했다. 짧은 기간 동안, 그는 도이쎈과 함께 대학생 학우회(Burschenschaft Frankonia)의 구성원이 되었다. 한 학기 후에 어머니의 분노에도 불구하고 그는 신학 공부를 중단했고, 신앙도 상실하였다.그것은 아마도 1835~1836년에 다비드 슈트라우스가 쓴 《예수의 생애》(Das Leben Jesus)란 책에서 그가 담당한 부분을 읽어나가던 중에, 책의 내용이 젊은 니체에게 깊은 영향을 주었기 때문일 것이다.[6]

철학공부와 군복무

1865년에 니체는 쇼펜하우어의 글들을 알게 되었고, 그는 1866년 프리드리히 알베르트 랑게의 책, 《유물론의 역사와 그 현재적 의미에 대한 비판》(Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart)을 읽었다. 그는 두 사람의 저서 모두와 자극적인 만남을 가질 수 있었다. 그들의 저서는 니체가 그의 지평을, 철학을 넘어서는 영역까지 확장하도록 격려했으며, 그의 학업을 지속하게 하는 자극제가 되었다. 1867년 니체는 군에 자원하여, 1867년 10월 군에 입대하였다. 그는 철학과 군복무에 대해 고민하고 있던 도중, 한 꿈을 꾸게 된다. 내용은 어떤 시집을 읽었다는 것인데, 프리드리히 니체는 그것을 기억해내 전쟁과 싸움을 잊고 학문에 매진하라는 뜻으로 받아들어 철학공부에 매진하게 된다. 그는 나움부르크에서 프로이센 포병으로 한 해 동안 복무하였다. 그러나 1868년 3월에 그는 말을 타다가 사고를 당해서, 가슴을 심하게 다쳐 후송되었으나 군복무를 지속할 수 없었다. 그는 군복무를 5년 이상 하였고, 높은 직위에도 올랐었다.

라이프치히 대학

니체는 장기간의 병가를 받고, 다시 학업에 관심을 둘 수 있었다. 그는 프리드리히 빌헬름 리츨 교수 밑에서 철학을 공부하는 데 집중하였고, 1868년 10월 리츨을 따라 라이프치히 대학으로 옮겼다. 거기서 그는 에르빈 로데와 친구가 되었다. 이 무렵 니체의 첫 철학 저서의 출판이 곧 이루어지게 된다.

바젤 대학교에서의 교수 생활 (1869–1879)

1869년 모습

1869년 모습바젤대학교 고전문헌학 교수

24살에 리츨의 도움으로, 스위스 바젤 대학교의 고전문헌학 교수에 취임하였다. 바젤 대학교에 들어선 이후, 그는 프로이센의 국적을 포기했으며, 죽는 순간까지도 공식적인 시민권이 없었다고 한다.[9] 하지만 그는 1870년에서 1871년까지 프랑스-프로이센 전쟁에서 군의관으로 활동했는데, 발터 카우프만은 그가 군의관 활동 당시 매독에 관심이 많았다고 한다.[출처 필요]. 다시 바젤 대학교로 돌아오면서 그는 독일제국의 성립과 비스마르크의 등장을 보았다.

1871년 니체와 친구들-에르빈 로데, 칼 폰 게르도르프, 니체강연

그는 대학교에서 취임 강의로 “호메로스와 고전문헌학”(Homer und die klassische Philologie) 을 연설했다. 그는 신학과 교수인 프란츠 오버베크와 어울렸으며, 그와 평생동안 친구로 지냈다. 당시 러시아 철학자였던 아프리칸 스피르, 니체가 자주 강의를 들었던 동료 역사학자 야코프 부르크하르트 등도 니체에게 중요한 영향을 끼친 것으로 보인다. 한편으로 그는 여러 강연회에 연사로 다니며 강연활동을 하기도 했다.

바그너와의 만남과 결별

니체는 이미 1868년부터 음악가 리하르트 바그너와 만나기 시작했었는데, 그의 부인과 그에게 매우 감탄하곤 했다. 또한 바젤에 있을 당시 바그너는 니체와 매우 긴밀한 관계에 있었으며, 바이로이트 축제 극장에 초대하기도 했다. 이후 바그너의 뛰어난 제자의 한사람으로도 인정받았지만, 바그너가 점차 기독교화되고 〈파르지팔 Parsifal〉에서처럼 기독교적인 도덕주의 모티브를 많이 이용하고, 국수주의와 반유대주의에 빠지자 그와 결별했다.

박사학위

1869년 라이프치히 대학교에서 시험과 논문없이 출판된 저술들만으로 박사학위를 받았다. 니체는 1872년에 《비극의 탄생》을 썼다. 하지만 리츨과 같은 니체의 동료들은 이 책에 대해 별로 열정이 없었던 것으로 보인다.

저술

1873년과 1876년 사이에는 《반시대적 고찰》을 썼는데, 총 4편으로 《다비드 슈트라우스, 고백자와 저술가》, 《삶에 대한 역사의 공과》, 《교육자로서의 쇼펜하우어》,《바이로이트의 리하르트 바그너》로 나뉜다. 네 편의 에세이는 쇼펜하우어와 바그너가 주장하는 대로, 독일 문화의 발전 노선에 도전하는 문화 비평의 방향을 공유하고 있다. 1873년이 시작할 무렵, 니체는 또한 고대 그리스 비극에 나타난 철학 같이 사후에 출간된 기록을 점차로 모으고 있었다. 이 시기 동안 바그너와 그의 동료들 사이에서, 니체는 말비다 폰 메이센부르크와 한스 폰 뷔로우를 만났고, 1876년에 그에게 영향을 주어 그의 초기 저작해소시킨, 파울 리와 우정을 나누었다. 그러나 그는 1876년에 바이로이트 축제에서 진부한 공연과 대중의 천박함에 혐오감을 느끼고 실망했기 때문에, 결국에는 바그너와 거리를 두게 되었다.

1878년 니체는 그 특유의 경구가 가득한 《인간적인, 너무나 인간적인》을 출판하였다. 또한 니체는 쇼펜하우어와 바그너의 철학에서 이탈하기 시작했다. 또한 이즈음에 혼인을 하려 애쓰기도 했다. 1879년, 건강이 더욱 악화되면서 니체는 바젤 대학교의 교수직을 사임했다. 사실 그는 어릴 적부터 병치레가 잦았는데, 가끔 두통이나 복통을 겪기도 했다. 1868년에 낙마사고와, 1870년에 걸린 병 때문에 니체의 건강이 더욱 악화된 것으로 보이며, 실제 바젤 대학교에서 휴가를 많이 갖기도 했다.

퇴직

1879년 이후 건강상의 악화와 자유로운 철학의 정립을 위해 35세에 바젤대학교를 퇴직하고,조용히 산 속으로 들어가 요양과 집필에 전념했다.

독립 철학자 생활 (1879–1888)과 죽음

35세에 바젤 대학교에서 퇴직한 이후 그는 강연도 그만두고, 병든 몸이 적응할 수 있는 곳을 찾아 유럽 각지[11]를 돌아다니면서 집필생활에 몰두하였다. 1881년, 프랑스가 튀니지를 점령했을 때, 튀니지로 여행하기로 마음먹는다. 하지만 이내 그 계획을 접고 만다.(건강에 대한 문제로 여행을 취소한 것으로 보인다.)[12] 1889년 1월 이탈리아 토리노에서 졸도한 후 정신병원에 입원하여 생애의 마지막 10년을 보냈다. 니체는 정신병 발작을 일으킨 후 완전히 정신 상실자가 되었고, 이때부터 어머니와 함께 예나에서 거주했다. 어머니가 죽자 누이동생 엘리자베트가 니체를 바이마르로 옮겼고, 니체는 1900년 8월 25일 바이마르에서 죽었다. 니체가 죽자 엘리자베트는 고향 뢰켄의 아버지 묘 옆에 니체를 안장했다.[13]

니체 정신병의 원인

니체는 말년에 정신적인 붕괴를 겪고 10년 동안 제정신을 회복하지 못한 채 살다가 죽었다. 그의 정신 착란이 매독 때문이라는 이야기가 있지만 이는 뜬소문에 불과하다. 니체가 매독에 걸렸다는 설을 반박하는 문서들은 다음과 같다.

- 《니체의 정신병: 세기의 오진인가?》 - 저자; 정신 분석학자 Eva Cybulska

- 《니체가 매독에 걸렸다는 도시전설》- 저자; 신경과학자 Richard SchainGreenwood , Greenwood Press 2001 (Contributions in Medical Studies, vol. 46)

- 《니체가 치매에 걸린 원인은 무엇인가?》 - 저자; 임상 심리학자 Leonard Sax

- 텔레그래프지의 2003년 기사에 따르면 니체 정신착란의 원인은 악성 뇌종양 때문이다.

사상

퇴폐성 비판

그는 기존의 도덕적 세계관이 삶을 옥죄고 있다고 인식했다.

모든 시대의 현자들은 삶에 대해 같은 결론을 내렸다: 삶이란 의미없는 것이라고 말이다.[14]

— 《우상의 황혼》Weder Manu, noch Plato, noch Confucius, noch die jüdischen und christlichen Lehrer haben je an ihrem Recht zur Lüge gezweifelt.마누, 플라톤, 공자, 유대교 교사들과 기독교 교사들. 이들은 거짓을 지껄이면서도 그것이 자신의 권리임을 믿어 의심치 않았다.

— 《우상의 황혼》그에 기독교와 불교를 포함한 종래의 도덕적 사상들을 데카당(퇴폐적인 것)이라 칭하며 비판한다.

플라톤 연구자이기도 한 니체는,기독교에 대해 다음과 같은 평가를 내린다.denn Christenthum ist Platonismus für’s „Volk“ "기독교는 대중을 위한 플라톤 사상에 불과하다."

— 《선악의 저편》서문.일원론 (생기 존재론)

권력의지를 중심으로 하는 니체의 일원론은 근대 철학의 이원론과 배치되며 주체와 대상으로 구분되는 데카르트의 이원론에서 탈피하였다. 니체는 진리라는 것은 없으며 단지 진리를 추구하는 힘만이 있다고 하였다. 그는 이상 세계는 허구이며 오직 현상 세계만이 존재하고, 결과가 없이 언제나 과정으로만 남아 있다고 한다. 그는 이성의 철학이 아닌 반이성의 철학, 실체의 철학이 아닌 관계의 철학, 정적인 철학이 아닌 동적인 철학, 계몽의 철학이 아닌 허무의 철학을 주장하였다.[18]

신은 죽었다

신의 죽음이란, 인간이 만들어낸 최고가치의 상실을 의미한다. '신의 죽음'이란, 종교 혹은 이상주의 등의 신앙이 상실된 상태를 가리키는 표현이다. 달리말해, "신의 죽음이란 허무주의의 도래를 가리키는 표현이다". 최고가치의 상실과 허무주의의 출현은 다음과 같은 질문을 낳는다. "삶의 최고가치가 상실된 상태에서 개인은 어떻게 살아야 할 것인가?"

《안티크리스트》에서, 니체는 기독교와 불교를 비판적으로 검토한다. 그 책에서 니체는 일견 불교에 대해 호평을 내리지만 이내 기독교와 불교 양자를 퇴폐적인(데카당트) 종교로 규정짓는다. 그에 따르면 기독교는 도덕에서의 노예반란이며, 불교는 삶에 지친 노인들을 위한 종교이다.

《선악의 저편》에서, 니체는 자신을 '철학자 디오니소스의 제자'로 소개한다.

나는 디오니소스 신의 마지막 제자이자 정통한 자이다 : 나는 기어이 한 번쯤 내 친구인 그대들에게, 나에게 허락하는 한, 이 철학을 조금은 맛보게 하는 일을 시작해도 좋을 것이 아닌가?

— 《선악의 저편》 295여기서 니체는 '디오니소스'를 '그리스 비극'에 대한 상징으로 활용하고 있다. 진화론에 대한 자신의 해석 탓인지, 니체는 '성장'이라는 개념을 좋아했는데, 이는 그리스 비극 정신에 대한 그의 이해에서도 드러난다. 니체에게서 그리스 비극 정신이란, 니힐리즘을 근본으로 하는 고통을 힘의지로 승화시키는 태도이다.

"나를 이해했는가? 디오니소스 vs 십자가에 매달린 자."

— 《이 사람을 보라》 말미.니체는 탈아의 도덕을 뛰어넘는 인간을 구상하고 있었다. 이를 위버멘쉬라 부를 수 있다. 위버멘쉬는 또한 종래의 안일한 인간을 뛰어넘은 인간유형이다. 이렇게 보면 위버멘쉬는 종래의 성(聖)과 속(俗)을 뛰어넘는 인간이다.

허무주의

니체는 《유고》에서 허무주의(Nihilismus)에 대해 다음과 같이 말한다.

허무주의: 목표가 결여되어 있으며 : '왜?'라는 물음에 대한 대답이 결여되어 있다. 허무주의는 무엇을 의미하는가? - 최고 가치들이 탈가치화하는 것.

— 1887년 《유고》허무주의는 병리적 중간 상태를 표현한다(병리적이란 전혀 아무런 의미도 없다고 결론짓는 끔찍한 일반화를 말한다)

— 1887년 《유고》니체가 말하는 허무주의는 두 가지로 구분된다.

- 능동적 허무주의 (Der active Nihilismus)

- 수동적 허무주의 (Der passive Nihilismus)

'수동적 허무주의'란 염세주의라고 생각하면 쉽다. 허무감에 사로잡힌 상태를 뜻한다. 달리말해, '허무하다', '무의미하다', '무가치하다' '없다(니힐하다)'는 느낌에 사로잡힌 상태를 의미한다. 이러한 상태의 인간은 결과적으로 인생의 의미를 잃고 향락주의나 물질주의에 빠져들게 될 공산이 크다.

외부에서 신으로부터 주어진 의미가 없기에 무의미하다는 것이다. 주어진 의미를 찾기에 수동적이다.

다음으로, '능동적 허무주의'란 '없다는 느낌(=무의미하다는 느낌 = 무가치하다는 느낌 = 니힐하다 = 허무주의)'에서 더 나아가 외부로부터 주어진 의미를 찾기보다 스스로 의미를 창조해가려는 태도를 의미한다. 간단히 말해, (의미가) 없으면 만든다는 식이다.

짧게 말해, (유럽에서) 가치와 규범과 의미를 제공해주던 일체가 - 그걸 신이라고 불러도 좋고, 플라톤이나 소크라테스나 칸트라고 불러도 좋다 - 그 확실성을 잃게 되었기에 허무주의(무의미하다는 느낌)이 도래했다는 것인데, 이에 대해 반응하는 방식의 차이인 것이다.

위버멘쉬 (Übermensch)위버멘쉬는 어원적으로 '뛰어넘는(Über) 인간(mensch)'을 뜻한다. 다시 말해 극복하는 인간이며, 극복함으로써 창조하는 인간이다.

새겨두어라 형제들이여. 평가하는 것이야말로 창조하는 것이다.

— 《차라투스트라는 이렇게 말했다》세계가 생겨난 이래로 지금껏, 스스로에 대한 비평을 허용하는 권위는 존재하지 않았다.

— 《아침놀 서문》위버멘쉬는 근대적 가치와 도덕 및 신앙을 뛰어넘는 인간을 의미한다. 왜냐하면 종래의 규범들은 인간에게 해로운 것들이었기 때문이다. 도덕적인 측면에서, 위버멘쉬는 탈아의 도덕을 극복해내는 인간이다. 이를테면 극기복례 혹은 순교자 개념을 극복해내는 인간이며, 그럼으로서 창조해내는 인간이다. 위버멘쉬 개념은 '풍습의 도덕'과 대립될 뿐 아니라, '인간말종(Der letzte Mensch)'과도 대립되는 개념이다. '인간말종(Der letzte Mensch)'이란 현실에 안주하는 인간형 혹은 권력욕에 물든 인간을 가리킨다.

이 원숭이들을 보라. 이들은 권력을 원하며, 무엇보다도 권력의 지렛대인 돈을 원한다. 이들 모두는 높은 권좌를 원한다. 그러나 권좌 위에는 똥이 있는데.

— 《차라투스트라는 이렇게 말했다》, '새로운 우상에 대하여'위버멘쉬는 초월적,신적인 힘을 갖춘 존재를 의미하는 것이 아니다. 종래의 탈아적 가치를 극복하고 새 것을 생성시키는 인간을 의미한다.

힘에의 의지 (Wille zur Macht)

니체 철학에서 힘에의 의지란 자기 보존 본능과 대립되는 개념이다. 다시 말해 쇼펜하우어가 주창한 생에의 의지라는 개념과 대립되는 개념. 찰스 다윈이 주장한 생존 경쟁이라는 개념과도 대립된다.

니체는 '생존하는 것'이 삶의 목적이 될 수 없다고 생각했다.

Was den berühmten Kampf ums Leben“ betrifft, so scheint er mir einstweilen mehr behauptet als bewiesen.[26] 그 유명한 생존경쟁에 대해 말하자면, 그것은 내게 증명이라기보다 주장으로 보인다.

— 《우상의 황혼》, 안티 다윈.Das Genie — in Werk, in Tat — ist notwendig ein Verschwender: dass es sich ausgibt, ist seine Grösse… Der Instinkt der Selbsterhaltung ist gleichsam ausgehängt; der übergewaltige Druck der ausströmenden Kräfte verbietet ihm jede solche Obhut und Vorsicht.

천재는 – 작업이나 업적에서 – 필연적으로 낭비하는 자이다 ; 전력을 다한다는 것. 이것이 그의 위대함이다......

말하자면 자기 보존 본능이 풀어져 있다; 발산되는 힘의 압도적인 압력이 그에게 그러한 보호와 신중함을 금한다.

— 《우상의 황혼》, 나의 천재 개념도덕비평

선과 악에 대해 고찰하는 것은 항상 너무나 위험한 일이었다.

양심, 좋은 평판, 지옥, 경우에 따라서는 경찰 역시 솔직함을 허용하지 않았고 지금도 허용하지 않고 있다. (중략) 세계가 생겨난 이래, 자신을 비판의 대상으로 만드는 권위는 지금껏 존재하지 않았다.

그런데 더구나 도덕을 비판한다는 것, 도덕을 문제로 삼고 의문시한다는 것은 비도덕적인 일이 아니었을까?

— 《아침놀》, 서문 3번글.니체 철학에서 도덕의 종류는 다음과 같다.

- 잘 알려진 것은 '노예도덕'과 '주인도덕'의 분류이다.

- 비교적 덜 알려진 명명법들: 풍습의 도덕, 탈아의 도덕, 자기희생의 도덕, 연민의 도덕

- 니체의 도덕비평은 '사회학적/정치학적' 측면보다는 주로 심리학적/가치론적 측면에서 진행된다.

니체는 《도덕의 계보》에서 도덕적 개념의 족보를 다루며, 도덕과 그 부대개념들이 역사 안에서 어떻게 형성되어 온 것인지를 기술한다.

- 주인도덕은 자기긍정에서 비롯된 가치평가를 반영한다.

- 노예도덕은 억압받는 인간의 원념(怨念)에서 발원한다. 즉 노예도덕은 원한도덕이다.

주인도덕은 좋음과 나쁨을 가려 물으며 이를 가치평가의 잣대로 삼는다. 노예도덕은 형이상학적 의미의 선과 악을 가치평가의 기준으로 상정한다. 다시 말해, 주인도덕은 개인의 호오(好惡)를 기준으로 하고, 노예도덕은 사회적 선악(善惡)을 기준으로 한다. 주인에게 '좋음'이란, 자신과 타자를 고양시키는 것이다. 주인에게 '나쁨'이란, 나약하게 만드는 것이다.

노예도덕은 주인도덕과 대립된다. 주인은 자신을 기준으로 '선'을 상정하지만, 노예는 먼저 '악'을 떠올린다. 노예도덕에서는 '주인에게 복수하지 못하는 무력감'이, '자발적 용서'로 둔갑한다. 노예도덕에서는 노예가 느끼는 무력감이 미덕으로 위장한다. 주인의 미덕이 약자의 눈에는 악덕으로 비쳐진다.

도덕에 대한 니체의 입장을 알기 위해서는, 《도덕의 계보》 이외에도 니체가 쓴 《아침놀》이나 플라톤이 쓴 《고르기아스》를 읽어보면 도움이 된다. 《아침놀》에서 니체는 '관습의 도덕'이라는 개념을 거론하며 이를 비판한다. 《고르기아스》를 읽다보면 중간 즈음부터 칼리클레스가 등장하여 자연과 규범에 대해 이야기한다. 이 책에서 칼리클레스는 '규범'이 약자 패거리의 발명품이라고 주장하며, 규범이란 소수에 불과한 강자를 억압하는 도구로 작용한다고 말한다. 니체의 입장은 칼리클레스의 그것과 크게 다르지 않아보인다.

니체 윤리학에서 지칭하는 '주인' 혹은 '강자'라는 개념은 자본을 기반으로 하는 계급과는 아무런 관련이 없다. 오히려 그는 상인계급을 비판하며 다음과 같이 기록했다.

Seht mir doch diese Überflüssigen! Reichtümer erwerben sie und werden ärmer damit. Macht wollen sie und zuerst das Brecheisen der Macht, viel Geld – diese Unvermögenden!" 이 잉여인간들을 봐라! 그들은 재산을 원하지만 그럴수록 더욱 가난해지고 있다. 그들은 권력을 원하며 무엇보다도 권력의 지렛대인 돈을 원한다. 이 무능력한 자들은.

— 《차라투스트라는 이렇게 말했다》차라투스트라는 이렇게 말했다

"영원 회귀" 사상은 차라투스트라는 이렇게 말했다의 근본 사상이다. 이 사상은 1881년 실스마리아에서 니체를 압도적인 영감으로 덮친 사상이다. 이것은 도달 가능한 최고의 긍정 형식이다.

반응형'인물' 카테고리의 다른 글

조현우 (0) 2022.10.28 이마누엘 칸트 (1) 2022.10.27 공자 생애와 사상 (0) 2022.10.27 석가모니 (0) 2022.10.27 조지프 프리스틀리 (0) 2022.10.27

엠씨 월드

세상의 모든 관심사들의 정보( 경제,금융,세계의 정보,이슈 등)